|

Cahier N° 115 |

|

De Efate nous avions

planifié de rejoindre directement Ambrym et de trouver un mouillage

temporaire après avoir contourné Dip Point, à l'extrémité SW de

l'île . Ca faisait une petite

navigation d'environ 85 milles...

Escale à

Epi: (Suite

de l'introduction)

|

|

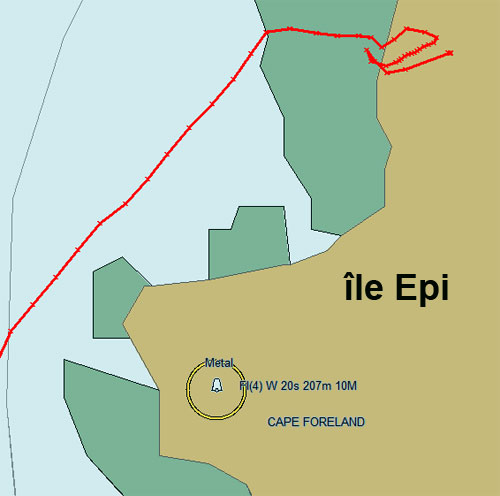

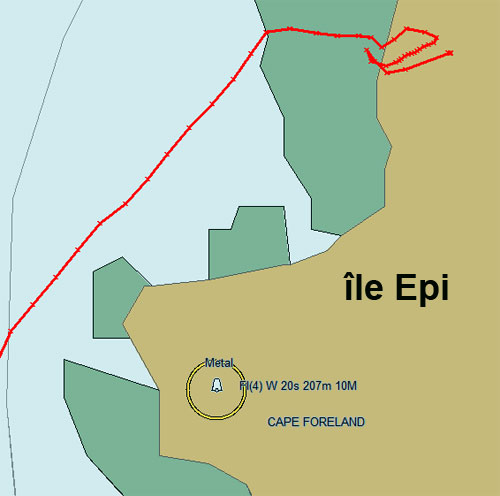

Le vent en a décidé autrement. Il

n'a pas été très fort de toute la journée et nous

n'avons pas parcouru plus des deux tiers du chemin, la

nuit arrivant. Le ciel s'obscurcit alors de lourds

nuages d'orage. Ca ne promet pas une nuit en mer très

agréable. Nous sommes en train de chercher une

alternative sur la carte quand arrive un dauphin très

vif et démonstratif. Il se met à notre étrave et prend

délibérément la direction du cap Foreland. Nous avions

repéré ce cap sur la carte électronique mais celle ci

n'est absolument pas assez précise et bien calée pour

permettre un |

| |

|

atterrissage facile de nuit. |

|

|

Le dauphin nous accompagne

toujours. Quand

nous faisons mine de nous éloigner de la cote il revient

à notre étrave, quand nous pointons sur le cap il fait

des bonds en l'air tout joyeux. On a vraiment

l'impression qu'il nous dit

"- C'est la bas qu'il faut aller".

Nous y sommes allés. Nous nous sommes

avancés tout doucement, les yeux rivés sur le récif à

peine visible et

sur le sondeur. Nous ne trouvons pas de profondeur

"mouillable". Nous faisons demi tour. Le dauphin

manifeste . Nous retournons et jetons finalement

l'ancre. Notre ami s'en va alors. |

| |

|

|

|

|

Vous allez dire :

Effet du hasard...

Bien

évidemment... Récit romantique sorti de mon

imagination!

Surement un peu...

Mais nous avons les photos du

dauphin qui était bien réel et quand nous

repartons de bonne heure le lendemain matin, nous

découvrons la silhouette du cap Foreland qui représente un dauphin. Ca on ne le rêve pas... Et puis l'ordinateur

que nous avions laissé allumé durant les manœuvres, il a

bien enregistré la trace de nos hésitations...

Alors... |

| |

|

|

|

|

Télécharger nos traces de navigation: Télécharger les fichiers "Traces" qui peuvent

ensuite être utilisés avec un logiciel comme Open CPN.

(Explications

sur le téléchargement à la fin de la page "carte du Vanuatu")

Cliquez ici pour

charger la trace permettant de rentrer dans

la baie au Nord du cap Foreland. Vous voyez qu'il ne

faut pas se fier à la carte car selon elle nous avons

mouillé à l'intérieur des terres.

Nous étions sur un fond de sable vaseux à une profondeur

de 12 à 14 mètres, à la position: 16°40,86'S -

168°07,47' E Tenue ???

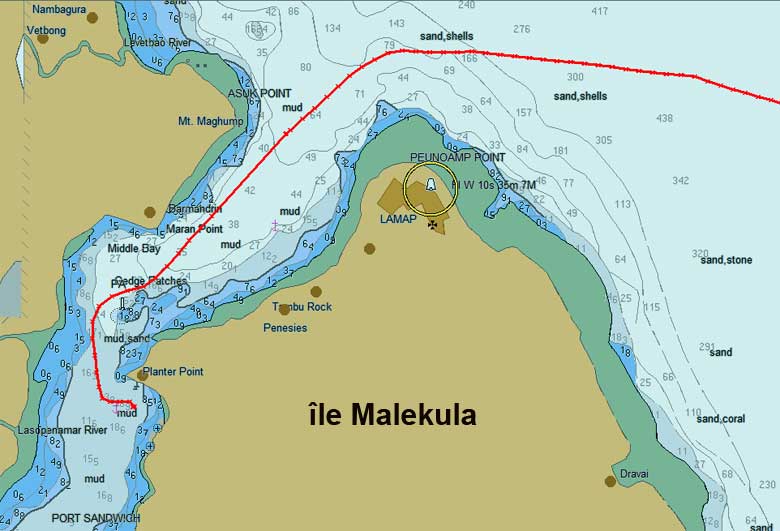

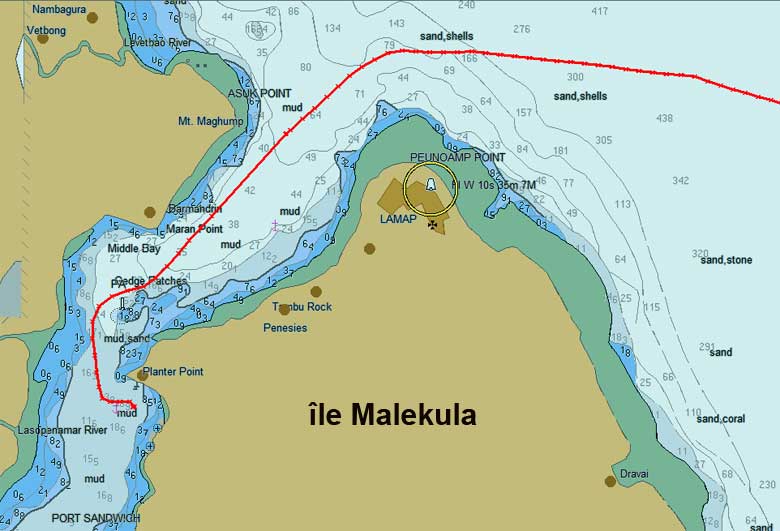

Télécharger aussi les deux fichiers

suivants qui correspondent à la carte ci-dessous à

Malekula:

Entrée de Port Sandwich

Intérieur de Port Sandwich |

| |

|

|

Découverte:

L'île de Malekula

(ou Mallicolo):

Informations

nautiques:

Nous étions repartis

pour bien contourner cette fois Dip Point et longer la cote Nord

d'Ambrym. Nous étions encore à une bonne quinzaine de milles

du cap, quand un gros grain nous tombe dessus en moins de temps

qu'il n'a fallu pour que nous le voyons arriver. 35 nœuds de vent

établi pendant au moins 45 minutes.

Affalement complet de la grand voile en catastrophe car on ne

sait pas sur le moment si ca va monter encore et enroulement

du génois lourd à la moitié de sa surface... Et on abat pour ne pas

se faire coucher par les surventes furieuses. Jean-Baptiste fait les

manœuvres rapidement pendant qu'Anik débranche le pilote pour

prendre la barre elle même d'une main ferme.

|

|

ZiiiiiiP c'est à

ce moment là que le moulinet se met à filer... Geneviève se

débrouille toute seule et ramène un beau barracuda. |

Devant nous il n'y a plus rien. Tout est gris sous la pluie

battante. Pourtant nous savons qu'il y a l'île de Malekula avec

de nombreuses baies très abritées.

Pendant que nous avons encore de l'eau à courir Jean-Baptiste

descend à la table à carte pour évaluer le meilleur point

d'atterrissage.

La encore, c'est la

météo qui a décidé pour nous de notre escale suivante. Ca ne sera pas

sur l'île d'Ambrym mais à port

Sandwich sur l'île de Malekula qui doit être relativement facile d'entrée et qui offre un

réel abri tout temps si par hasard ce qui vient de nous tomber

dessus devait durer, voir empirer.

Le temps n'a

pas empiré et l'atterrissage sur la

profonde baie ne pose pas de problème particulier sauf à réussir à

repérer l'entrée quand il fait un temps chargé comme celui que nous

avions. Il faut surtout bien arrondir la pointe Peunoamp car le

platier, invisible la plupart du temps, sauf à marée très basse,

s'étend à au moins 1/4 de mille vers le Nord. (Voir plus bas la

photo du platier prise du village de Lamap).

Dans la première

partie de la baie, les deux rives sont franches et la partie du

milieu est très profonde. Ensuite, il y a un petit zigzag à faire

pour éviter un haut fond et passer dans la partie Sud. Nous avons

trouvé un mouillage calme comme sur un lac, au Sud de la pointe

Planter. Fond de vase de bonne tenue (nous étions bien à l'abri du

vent) dans une profondeur de 6 mètres. Position: 6°26,376' S -

167°47,02' E.

Nous

avons trouvé un mouillage calme comme sur un lac, au Sud de la

pointe Planter.

Mais il est prudent de ne pas se baigner, toute la baie naturelle

est réputée pour ses requins.

L'île de Malekula

Nous voici donc sur l'île de Malekula sans

vraiment l'avoir décidé. C'est la deuxième île de l'archipel par sa

superficie de 2024 km². 94 km de long et 44 km dans sa partie la

plus large. Elle est aussi la première île exportatrice de coprah

(pulpe de coco séchée) et de cacao La cote est très découpée

et offre de nombreux mouillages dont certains sont très surs comme

ici à port Sandwich qui pourrait éventuellement être un trou à

cyclone en fond de baie.

Le Mont Penot culmine à 879 mètres. L'ile est

dans l'ensemble assez élevée, découpée de vallées profondes. La

pénétration de l'île est difficile et l'intérieur est presque un

désert humain aujourd'hui. Traditionnellement on y trouve deux

groupes qui ont une langue et une culture différentes. On les

appelle les big nambas au Nord sur les hauts plateaux, et les small

nanbas dans les montagnes du Sud. Leur nom leur a été donné en

fonction de la taille de leur étui pénien (le nambas) qu'ils portent

encore aujourd'hui. Cet étui est fabriqué avec une feuille de

pandanus, de burao ou de bananier pour les plus démonstratifs...

Les big nambas avaient une telle réputation

que les explorateurs ne s'approchaient que rarement de leur

territoire. Le cannibalisme a même fait fuir les quelques colons qui

avaient monté des plantations près de la cote. Il y avaient de

nombreuses guerres entre les tribus. Un rien pouvait la déclencher.

Elle s'arrêtait après avoir tué 3 ou 4 hommes. La cérémonie

commençait alors et se terminait par le repas de leur victime.

On se rassure en se disant que c'est de l'histoire ancienne mais en

fait pas tant que cela... aux Marquises nous avions été invité par

une femme qui nous raconta que sa grand mère avait gouté du dernier

gendarme qu'ils ont mangé vers 1920.

Chez les big nambas il était naturel pour un

chef de village d'avoir plusieurs femmes et mêmes quelques jeunes

hommes pour assouvir ses désirs. Chez les small nambas par contre

les hommes du village dormaient dans une maison commune le "amel",

les femmes et les enfants dormaient dans une autre maison... Y

aurait-il lien de cause a effet sur la longueur des nambas ?

Pour compenser, les small nambas pratiquaient l'élongation du crane

sur les jeunes garçons.

|

(*) |

Sitôt Banik ancré, nous descendons l'annexe

pour nous rendre à terre. C'est curieux, il y a très peu de plage, pas

une seule vague, tout de suite de l'herbe, des pâturages avec

des vaches et juste derrière, des plantations de cocotiers. Nous

avons l'impression d'être à la campagne au bord d'un étang plutôt

que sur une île. Le Vanuatu offre vraiment une multitude de paysages

et d'ambiances.

On fait un feu pour griller quelques darnes du barracuda.. . On a

déjà oublié qu'il y a quelques heures nous nous faisions brasser en haute mer. |

| |

|

|

|

|

Gilbert qui habite dans une maison du hameau

juste à coté, vient nous rendre visite et s'assoit avec nous près du

feu. Il propose d'échanger

quelques fruits et légumes contre quelques bricoles que nous

avons à bord.

Nous avons souvent pratiqué ce

genre d'échange dans les îles du Vanuatu. Ils ont des

fruits en abondance et sont toujours preneurs de t-shirt

(surtout s'il y a une grosse pub dessus, un

t-shirt tout blanc est moins joli) Ils apprécient aussi

les casquettes ou le lait en poudre, un peu d'essence

pour le hors bord ou une bougie neuve... Il y a toujours

quelque chose qui les dépanne. |

Sur la route de Lamap

Le lendemain nous décidons de marcher jusqu'au

village de Lamap.

Tout au long du chemin nous rencontrons de nombreuses personnes

toutes charmantes et heureuses de discuter un moment avec nous. Du

coup nous avons mis près de deux heures pour y aller alors que cela

se fait tranquillement en 45 minutes.

Lamap est aujourd'hui un village paisible mais

au temps du condominium c'était la troisième ville importante de

l'archipel. On y trouve une école, une poste et quelques boutiques.

Les petites maisons en parpaings et tôles

ondulées sont rustiques mais propres et les jardins fleuris. Mais ce

qui dominent tout, ce sont les innombrables cocotiers bien alignés

dans d'énormes plantation. On comprend bien qu'ils puissent

produire tant de coprah.

| Toutes les minutes,

des dizaines de cocos tombent toutes seules des arbres.

Il suffit de les ramasser pour assurer les revenus.

Ce qui est le plus dur dans la nature c'est de trouver

les cocos qui viennent de tomber. En général elles sont

vite cachées par l'épaisse végétation au sol. Si on ne

les ramasse pas elles sèchent ou bien se mettent à germer

et sont perdues pour la pulpe. L'idéal est d'avoir un

sol totalement dépourvu de végétation comme dans cette

plantation. On voit tout de suite les cocos qui sont

tombées dans la journée et on les récupère rapidement

avec des brouettes. Des chemins sinueux sont tracées

dans les plus grands espaces entre les arbres, ce qui

permet de circuler sans le risque de recevoir une

coco qui tombe du ciel. Mais c'est du boulot

d'entretenir le sol de tout ce terrain alors ils ont

trouvé la combine: Ils clôturent la plantation

comme un pâturage chez nous et y mettent des vaches et

des cochons. Ca fournit donc la viande en plus..

Organisation géniale de production maximum avec le

minimum de travail.

"Ils ne m'ont pas appris à suivre les petits chemins

sinueux à moi... Ils s'en fichent que je sois assommée

par une coco." |

|

|

Au Nord du village de

Lamap nous arrivons à la pointe Peunoamp que nous avions contournée

en navigation hier. C'est marée basse maintenant et l'on voit bien

le grand platier qui déborde la pointe à près de 500 mètres. Des

pécheurs à pied ramassent des coquillages et des crustacés.

|

Nous voici sur la route du retour vers Banik. Nous

commençons à avoir faim et on se promet de ne pas mettre

2 heures pour rentrer. Mais en chemin, nous avons fait la connaissance d'Arnaud qui est le sécheur des fèves de cacao dans le village de Lamap.

Son four très rustique, placé au bord de la route, avait

attiré notre curiosité et nous nous étions arrêtés pour

le prendre en photo. Arnaud était alors apparu. Il ne

s'est pas fait prier pour répondre à nos questions et

nous donner toutes les explications sur la manière

dont il procède :

Un curieux

bâtiment avec de la fumée qui sort de l'arrière attire

notre curiosité. |

|

|

| |

|

|

| Arnaud ne

s'est pas fait prier pour répondre à nos questions |

(*) |

|

| |

|

|

| Arnaud

rachète les fèves aux différents propriétaires de

cacaotiers autour du village. Les

cacaotiers que l’on a vus ne sont pas de très grands arbres et les

gousses contenant les fèves étaient encore vertes. Il faut attendre

qu’elles soient bien jaunes pour les cueillir. Arnaud achète le kilo

de fève fraiches et déjà décortiquées de la gousse 60 vatus

C'est-à-dire 1/2 €. |

|

|

| |

|

|

| Au début

du processus, il place les fèves dans un bac en bois et

il les laisse 3 jours. Elles commencent alors à perdre

leur eau. Ensuite il les change de bac ce qui permet

d’aérer un peu le tas et elles y resteront encore 3

jours ainsi que dans le troisième bac. Le fait de les

changer de bac ça les remue un peu, c’est important.

Au bout de 9

jours dans les bacs, il complète le séchage en

étalant les fèves au dessus du four. |

|

|

| |

|

|

| Le four:

Le

tamis qui reçoit les fèves est placé au dessus d’un

tunnel fait de plusieurs futs de 200 litres découpés et mis bout à

bout.

De longues branches sont enfilées dans les futs et se

consument en dégageant une bonne chaleur.

Le tunnel, qui est la source de chaleur est enveloppé de

tôles ondulées jusqu’au tamis. L'air chaud ne peut s'échapper qu'à

travers la

grille en séchant les fèves. |

|

|

| |

|

|

| Le

tirage est assuré par une rustique cheminée placée au

bout du tunnel. |

|

|

| |

|

|

| Le jeune

apprenti qui aide Arnaud retournera les fèves tous les ¼

d’heure pendant les 48 heures qu’elles passeront à la

chauffe.

Attention il

ne faut pas griller les fèves, juste les sécher.

|

|

|

Arnaud revendra 120

vatu (1€) le kilo de fèves séchées qui seront expédiées sur l’ile

voisine d’Espiritu Santo. C’est là bas qu’ils récupèrent la

production de tous les petits récoltants des îles du milieu de

l’archipel. Les jours de grand soleil, les négociants en profitent

pour sécher une dernière fois les fèves au grand air. Cela leur

permet de faire un ultime tri et aussi ca leur enlève un peu des

odeurs de fumée. Ensuite les fèves sont vendues en Australie où

elles seront transformées en chocolat.

Textes et photos :

|

|

|

|

| |

Anik

Delannoy |

|

Jean-Baptiste Delannoy |

| Les photos marquées par

(*) sont de: |

|

|

Geneviève a

été équipière sur Banik en 2010 de Nouméa en Nouvelle

Calédonie jusque Darwin en Australie |

| |

Geneviève Liquière |

|

|

|